Gesundheitssystem-Krisen: Wie Krankenhaus- und Praxisengpässe die Patientenversorgung gefährden

Dez, 18 2025

Dez, 18 2025

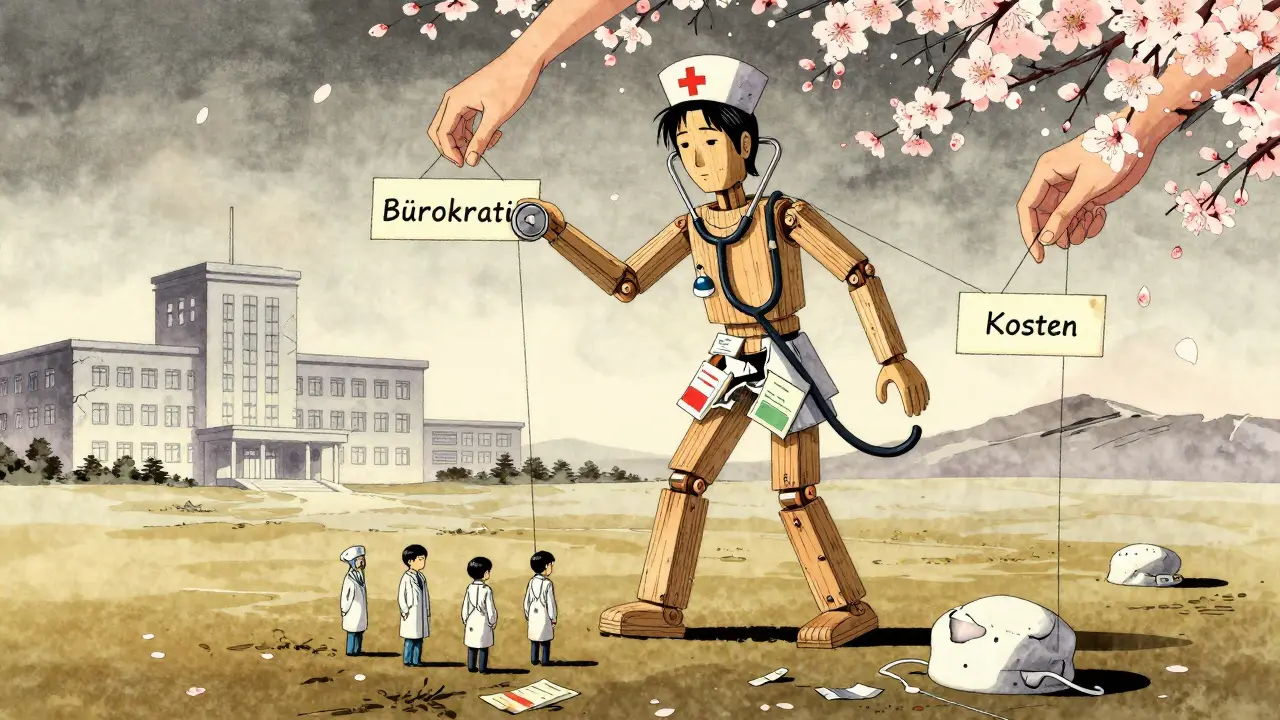

Im Jahr 2025 steht das deutsche Gesundheitssystem vor einer der größten Herausforderungen seit Jahrzehnten. Es geht nicht nur um fehlende Medikamente oder Engpässe in der Versorgung - es geht um Gesundheitspersonal-Knappheit. Krankenhäuser und Praxen können nicht mehr richtig funktionieren, weil es einfach nicht genug Menschen gibt, die die Arbeit tun. Die Folgen sind nicht abstrakt: Patienten warten stundenlang in der Notaufnahme, Pflegekräfte arbeiten überlastet, und manche Behandlungen werden verschoben - oder ganz gestrichen.

Warum fehlt es an Personal?

Die Krise hat nicht erst mit der Pandemie begonnen, aber sie hat sie explosiv beschleunigt. Seit Anfang der 2000er Jahre ist die Zahl der Menschen, die in die Rente gehen, kontinuierlich gestiegen - vor allem unter Pflegekräften und Ärzten. Heute ist fast die Hälfte aller Krankenhauspflegekräfte älter als 50 Jahre. In den nächsten zehn Jahren werden mehr als ein Drittel von ihnen ausscheiden. Gleichzeitig steigt die Nachfrage: Die Bevölkerung wird älter, chronische Krankheiten nehmen zu, und mehr Menschen brauchen langfristige Betreuung. Doch die Nachwuchsförderung hält nicht mit. In Deutschland werden jährlich Tausende Bewerber für Pflegestudiengänge abgelehnt - nicht weil sie nicht gut genug sind, sondern weil es einfach nicht genug Ausbilder gibt. Die Ausbildungskapazitäten sind erschöpft, und wer bleibt, leidet unter Burnout.Was passiert in Krankenhäusern?

In vielen Krankenhäusern läuft heute alles nach dem Prinzip „Notfallmanagement“. Pflegekräfte haben oft drei, vier oder sogar fünf Patienten gleichzeitig - bei einem Normalfall wären es zwei. Studien zeigen: Jeder zusätzliche Patient pro Pflegekraft erhöht das Sterberisiko um sieben Prozent. In der Intensivmedizin ist das besonders dramatisch. Ein Pfleger in Berlin berichtete im Frühjahr 2025, dass er nach einer 16-Stunden-Schicht zwei Medikamentenfehler fast gemacht hat - nur weil er zwischen drei schwerkranken Patienten hin- und hergerissen wurde. In manchen Regionen sind Krankenhäuser gezwungen, Betten zu schließen, weil es keine Mitarbeiter gibt, die sie betreuen können. Ein Krankenhaus in Sachsen-Anhalt musste im letzten Jahr wöchentlich sieben Betten abstellen - das bedeutet einen Verlust von 150.000 Euro pro Monat an Einnahmen, aber auch eine massive Einschränkung der Versorgung.Praxen im Dauerstress

Auch ambulante Praxen leiden. Hausärzte haben heute durchschnittlich 25 bis 30 Minuten pro Patient - vor zehn Jahren waren es 40. Viele Patienten warten sechs bis acht Wochen auf einen Termin. In ländlichen Regionen ist die Lage noch schlimmer: Dort fehlen bis zu 40 Prozent der benötigten Ärzte. Ein Praxisinhaber in Thüringen erzählte, dass er seit zwei Jahren keine neue Ärztin mehr anstellen konnte. Seine Praxis hat jetzt einen „Notfallplan“: Patienten mit akuten Beschwerden müssen in die nächste Stadt fahren - 50 Kilometer entfernt. In einigen Fällen werden Patienten mit chronischen Erkrankungen wie Diabetes oder Herzinsuffizienz gar nicht mehr regelmäßig kontrolliert. Die Folge: Mehr Krankenhauseinlieferungen, mehr Komplikationen, mehr Kosten.

Wer ist am stärksten betroffen?

Nicht alle Bereiche sind gleich betroffen. Besonders schwer trifft es die Psychiatrie, die Geriatrie und die Pflege in Altenheimen. In der Psychiatrie gibt es bundesweit mehr als 10.000 unbesetzte Stellen - das sind 37 Prozent mehr als 2022. In Altenheimen arbeiten heute durchschnittlich 28 Prozent weniger Pflegekräfte als vor der Pandemie. Das bedeutet: Senioren liegen länger im Bett, bekommen weniger Hilfe beim Waschen oder Essen, und ihre Depressionen bleiben unbehandelt. Auch die Kinder- und Jugendmedizin ist unter Druck. Viele Kinderärzte haben ihre Praxen geschlossen, weil die Arbeitsbelastung nicht mehr zu bewältigen ist. Eltern berichten, dass sie drei bis vier Wochen auf einen Termin warten - bei Fieber, Asthma oder Verdacht auf Infektionen.Was tun die Systeme?

Einige Krankenhäuser versuchen, mit temporären Lösungen zu überleben: Sie setzen auf Wanderpflegekräfte - also Krankenschwestern und -pfleger, die von Agenturen vermittelt werden. Die Kosten dafür sind explodiert: Ein Pfleger aus dem Ausland kann heute bis zu 80 Euro pro Stunde kosten - das ist mehr als das Doppelte des normalen Lohns. Andere setzen auf Technik: Digitale Systeme, die Medikamente automatisch verwalten, oder KI, die bei der Diagnose hilft. Doch die Einführung ist langsam. Viele Ärzte und Pflegekräfte brauchen acht Wochen, um neue Software zu lernen - und viele sind einfach zu erschöpft, um das noch zu schaffen. Auch die Bürokratie behindert: Wer aus einem anderen Bundesland kommen will, braucht bis zu 112 Tage, um seine Lizenz zu bekommen. Das ist zu lange, wenn ein Krankenhaus morgen keine Pflegekräfte mehr hat.

Was ändert sich - und wann?

Die Bundesregierung hat im April 2025 500 Millionen Euro für die Ausbildung von Pflegekräften bereitgestellt. Das klingt viel - aber Experten sagen: Es reicht nicht einmal für ein Fünftel der benötigten Investition. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft fordert 2,5 Milliarden Euro jährlich nur für die Ausbildung. Einige Bundesländer, wie Bayern und Baden-Württemberg, haben erfolgreich Programme eingeführt, die Auszubildende mit Gehalt und Studiengebühren unterstützen. In Nordrhein-Westfalen gibt es jetzt ein Modell, bei dem Pflegekräfte nach drei Jahren im Krankenhaus eine Gehaltserhöhung von 25 Prozent bekommen - und damit bleiben. Doch das sind Einzelfälle. In den meisten Regionen passiert nichts. Die Prognosen sind düster: Bis 2030 könnte Deutschland bis zu 200.000 Pflegekräfte und 50.000 Ärzte vermissen - wenn nichts passiert.Was bedeutet das für Patienten?

Es bedeutet, dass die Versorgung nicht mehr gleichmäßig ist. Wer in einer Großstadt lebt, hat noch Chancen - aber auch dort werden Wartezeiten länger. Wer in einer ländlichen Gegend wohnt, hat oft keine echte Alternative mehr. Wer keine Zeit hat, monatelang zu warten, oder keine Möglichkeit hat, weit zu fahren, wird schlechter behandelt. Es bedeutet auch, dass Ärzte und Pflegekräfte immer öfter Entscheidungen treffen müssen: „Welcher Patient bekommt heute die Behandlung?“ - nicht mehr auf medizinischer Notwendigkeit, sondern auf Verfügbarkeit. Das ist nicht mehr medizinisch - das ist moralisch untragbar.Was kann man tun?

Als Patient: Bleiben Sie nicht still. Melden Sie Engpässe bei Ihrer Krankenkasse, bei der Ärztekammer oder in sozialen Medien. Dokumentieren Sie Wartezeiten. Sprechen Sie mit anderen Betroffenen. Als Angehöriger: Unterstützen Sie Pflegekräfte - mit Dank, mit Verständnis, mit Hilfe, wenn Sie können. Als Politiker oder Entscheider: Investieren Sie in Ausbildung, nicht in kurzfristige Notlösungen. Die Lösung liegt nicht in mehr Überstunden - sie liegt in mehr Menschen, die die Arbeit machen wollen und können. Und das beginnt mit Respekt, mit gutem Lohn, mit realistischen Arbeitszeiten und mit echter Unterstützung.Warum gibt es in Deutschland so viele freie Stellen in der Pflege?

Weil die Zahl der Pflegekräfte, die in Rente gehen, viel höher ist als die Zahl der neuen Auszubildenden. Viele Pflegekräfte sind über 50 Jahre alt und verlassen den Beruf in den nächsten Jahren. Gleichzeitig ist die Ausbildung teuer, anstrengend und wird oft nicht ausreichend finanziert. Die Arbeitsbedingungen sind belastend - mit hohen Patientenzahlen, wenig Zeit und wenig Anerkennung. Das schreckt viele ab.

Wie wirkt sich der Personalmangel auf die Patientensicherheit aus?

Je mehr Patienten eine Pflegekraft betreuen muss, desto höher ist das Risiko für Fehler - bei Medikamenten, bei Überwachung, bei der Erkennung von Verschlechterungen. Studien zeigen: Bei einer Betreuungsquote von 1:5 steigt die Sterblichkeit um sieben Prozent im Vergleich zu 1:3. In der Notaufnahme führt Unterversorgung zu längeren Wartezeiten, was bei Herzinfarkten oder Schlaganfällen lebensbedrohlich sein kann.

Warum helfen Wanderpflegekräfte nicht wirklich?

Sie sind eine Notlösung - kein Dauerproblem. Sie kosten doppelt bis dreimal so viel wie fest angestellte Mitarbeiter. Viele kommen nur für ein paar Monate und gehen dann wieder. Sie kennen die Abläufe im Krankenhaus nicht, brauchen Zeit zur Einarbeitung und fühlen sich oft isoliert. Langfristig verdrängen sie keine Systemprobleme - sie verstecken sie nur.

Können digitale Technologien den Mangel ausgleichen?

Teilweise. KI kann bei der Dokumentation helfen, automatisierte Systeme bei der Medikamentenverabreichung unterstützen, und Telemedizin kann Routinekontrollen übernehmen. Aber sie ersetzen nicht die menschliche Fürsorge. Ein Patient, der Angst hat, braucht einen Menschen, der zuhört. Ein älterer Mensch, der verwirrt ist, braucht jemanden, der ihn berührt. Technik kann unterstützen - aber nicht ersetzen.

Was passiert, wenn nichts unternommen wird?

Dann wird die Versorgung immer ungleicher. In Städten gibt es noch Behandlungen - aber mit langen Wartezeiten. In ländlichen Gebieten schließen Praxen und Krankenhäuser. Ärzte und Pflegekräfte verlassen den Beruf. Patienten sterben früher, weil Behandlungen verschoben werden. Die Kosten für die Gesundheitsversorgung steigen, weil Notfälle häufiger und schwerer werden. Am Ende zahlt jeder - mit der Gesundheit.

Inger Quiggle

Dezember 20, 2025 AT 00:51Ich sag nur: 16 Stunden Schicht, 5 Patienten, und dann noch Medikamentenfehler fast machen? 😭 Das ist kein Job, das ist ein Selbstmordversuch mit Krankenhaus-Flair. Wer das macht, ist kein Held, sondern ein Opfer eines Systems, das lieber spart als Menschen rettet.

Jonas Askvik Bjorheim

Dezember 21, 2025 AT 14:53Die wahren Probleme liegen nicht in der Pflege, sondern in der fehlenden sozialen Hierarchie. Wer sich nicht für den höheren Zweck der Medizin opfert, hat den Sinn des Lebens verfehlt. Die moderne Gesellschaft hat die Askese verloren - und nun zahlen wir den Preis mit Sterblichkeit. 🤷♂️

Liv ogier

Dezember 22, 2025 AT 19:27ich hab heut wieder 3 stunden in der notaufnahme gesessen und dann kam die schwester und hat gesagt: "na, du bist ja noch am leben?" 🥲 ich hab geweint. echt. niemand sieht das. niemand hört uns. 😭

ine beckerman

Dezember 23, 2025 AT 22:58Wow. Ein Krankenhaus, das Betten schließt, weil es keine Pfleger gibt. Was für eine Überraschung. Genau wie der Mond, der aufgeht. Die Lösung? Mehr Geld für die Ausbildung? Nein. Mehr Leute, die nicht klagen, sondern einfach arbeiten. Aber nein, wir brauchen erstmal eine Studie, eine Petition und einen TikTok-Clip. 🙄

Ola J Hedin

Dezember 24, 2025 AT 13:25Der institutionelle Verfall der medizinischen Praxis ist kein akutes Phänomen, sondern eine dialektische Konsequenz kapitalistischer Rationalisierung. Die Subjektivität des Pflegepersonals wird als variable Kostenfaktor reduziert - ein tragischer Verlust an humaner Dignität.

Kari Garben

Dezember 25, 2025 AT 01:29Es ist einfach nicht fair, dass jemand, der jeden Tag Leben rettet, am Ende nicht mal eine Pause kriegt. Wir alle sind Menschen. Und wenn wir uns nicht um die Menschen kümmern, die uns kümmern, dann verlieren wir etwas Wichtiges. Etwas, das man nicht mit Geld kaufen kann.

Cesilie Robertsen

Dezember 26, 2025 AT 02:43Die digitale Transformation im Gesundheitswesen ist ein interessantes Paradoxon: Technologie soll die Arbeitslast reduzieren, doch sie verlagert sie lediglich in die kognitive Domäne. Die Pflegekraft wird von physischer Überlastung in eine mentale Überlastung katapultiert - ein neuer Typus des Burnouts, den die Systemtheorie als "epistemische Erschöpfung" beschreibt. KI mag helfen, aber sie kann nicht trösten.

Cathrine Riojas

Dezember 26, 2025 AT 23:21Das ist alles geplant. Die Regierung will, dass die Alten sterben. Die Krankenhäuser schließen bewusst Betten, damit die Rentner nicht mehr so viel Geld kriegen. Die Pharmafirmen profitieren von mehr Notfällen. Die Agenturen verdienen Milliarden mit Wanderpflegern - und die Politiker? Die kriegen ihre Provision. Alles ein riesiger Betrug. Die Wahrheit wird unterdrückt. Ich hab’s gesehen. Ich hab’s gespürt.

Katrine Suitos

Dezember 27, 2025 AT 01:10Ich hab ne Cousine, die Pflege gelernt hat - nach 2 Jahren hat sie aufgegeben. Hat gesagt: "Ich will nicht, dass mich jemand als Maschine sieht." Sie ist jetzt Künstlerin. Und weißt du? Ich find’s cool. Vielleicht brauchen wir mehr Leute, die sagen: "Nein, ich mach das nicht mehr." Nicht weil sie faul sind, sondern weil sie sich wehren.

Dag Dg

Dezember 28, 2025 AT 15:39Ich hab vor 3 Jahren meine Oma im Krankenhaus verloren. Sie hat 8 Stunden auf eine Schmerztablette gewartet. Niemand kam. Ich hab niemanden beschuldigt. Aber ich hab nie wieder verstanden, warum wir das akzeptieren.

Kari Mutu

Dezember 30, 2025 AT 10:48Wie hoch ist die durchschnittliche Ausbildungsquote für Pflegekräfte im Vergleich zu Ärzten? Und wie viele Studienplätze wurden in den letzten fünf Jahren tatsächlich freigegeben? Ich frage, weil ich eine detaillierte Analyse benötige, um die politischen Entscheidungsprozesse nachzuvollziehen.

Anne-Line Pedersen

Januar 1, 2026 AT 00:02ICH HABE EINEN PLAN: JEDER, DER EINE KLINIK IN DER STADT HAT, MUSS JEDEN MONAT EINE AUSBILDUNGSSTELLE ANBIETEN. KEINE AUSNAHMEN. KEINE GRÜNDE. KEINE EXCUSES. WIR MÜSSEN DAS SCHONEN, WAS UNS HÄLT. WIR MÜSSEN PFLEGE ZUR EHRBAREN BERUFUNG MACHEN - MIT GELD, MIT ZEIT, MIT RESPEKT. WIR KÖNNEN DAS. WIR MÜSSEN DAS. WIR WERDEN DAS.